期待しつつ、その発売を心待ちにしていたGENERATION XTHがついに発売。到着するまではなにも手に付かず、到着すれば矢も立てもたまらずインストールして、あとはプレイ三昧ですよ。といいたいんですが、いくら休みだからといってゲームばかりに没頭するというのもまた無理で、ああもどかしいなあ、もっと遊びたいのになあ、と思いながら、一日あたり一時間二時間のペースで遊ぶ。あっという間に消費してしまうのもつまらないでしょう。だからこれぐらいのペースがいいのかなと自分を慰めています。

期待しつつ、その発売を心待ちにしていたGENERATION XTHがついに発売。到着するまではなにも手に付かず、到着すれば矢も立てもたまらずインストールして、あとはプレイ三昧ですよ。といいたいんですが、いくら休みだからといってゲームばかりに没頭するというのもまた無理で、ああもどかしいなあ、もっと遊びたいのになあ、と思いながら、一日あたり一時間二時間のペースで遊ぶ。あっという間に消費してしまうのもつまらないでしょう。だからこれぐらいのペースがいいのかなと自分を慰めています。

さて、実際にプレイしてみたG-XTHですが、これ結構厳しめの難度設定で、正直驚いています。一番最初に探索する迷宮ですが、深入りすると死者が出るというのは実にらしいバランスで、ええと、最短でイベントを消化したその帰りに欲を出したら死者一名。おーまい、なんてこったい。Wiz XTHでいきなり漏電床を踏んで死んだのも懐かしい思い出ですが、G-XTHのバランスはWiz XTH以上に厳しいことは間違いありません。だってさ、レベルをふたつみっつあげれば楽になるかと思ったのに、ならないんだもの。クリティカルヒット持ちの敵もものすごい序盤から出てくるし、次のフロアに進んだらクリティカル関係なしに一撃死する勢いだし、相変わらず毒は脅威だしで、もう6回くらい死んでる。けど私はリセットしないと決めているから、その都度の蘇生がドキドキもので、だってロストありのシステムですからね。幸い今のところ全員健在ですが、ロストしたら立ち直れないかも知れない。実際、ロストの報告もされているので、ああ、ぞっとしますね。いちにんたりとも脱落者出してたまるものか、その一念でやりますから、レベルあげつつ、少しずつ進める。おかげでなかなかクリアできない、コストパフォーマンス上がる。こんな私にはきっと充分なボリュームとなるだろうと予想されます。いやね、ボリューム不足なんじゃないかって話があるものですから、私もちょっと心配しているんですよ。

G-XTHにはレベルによる装備制限があるのですが、これが難易度をあげることに繋がっているようにも思います。迷宮探索中、高性能の武器防具を入手することってありますが、キャラクターのレベルがアイテムのレベルに達していないと装備できないために、常に初期は貧弱な装備に限定されます。これ、セカンドパーティを作る時に厳しそうです。だってね、Wiz XTHとかならファーストパーティの集めた物資を流用することで、セカンドからは楽ができたわけですよ。強力な武器で敵を一掃し、敵の攻撃は重厚な防具で防ぐ。ちょっとくらい無理しても死なないから、レベルも上がりやすい。でもG-XTHではそれはできません。死にやすいキャラクターばかりのパーティで、危険な敵に立ち向かうということを強要されて、ああこの強要という響きの甘味なること! いやね、ゲームは困難に立ち向かうからこそ面白いんであって、でも楽できるならしてしまうのが私という人間で、その相いれない状況をこのシステムはうまく解決してくれます。とはいってもなあ、もうちょっとレベル1装備の充実をお願いしたかった。いやあ、ほんとにレベル1のキャラクターって弱いんですよ。逃走用のアイテム、スペルを充実させて、死亡リスクを下げて、深入り禁止にして、なかなか上がらないレベルに耐えて、一撃死の恐怖を乗り越える必要があるんですが、それでもひとりふたりくらいは死ぬ。そんな状況を経るからこそ、キャラクターへの愛着がすごいことになるんでしょうね。

私の今の進捗状況いいますと、ほんとに序盤、チュートリアルっぽいクエストを消化してやっと本筋に入ったというくらいです。だからこの先どうなるかはまだわからず、だからこそ楽しみでなりません。急がず、慌てず、着実に進めていきたいと思いますが、今回はなんだかレベル上限が低いらしいので、ゆっくりレベルをあげて、確実な勝利をものにするというスタイルは無理かも知れません。となると、私にはきついバランスになるな。とはいえ、いつもレベルあげすぎている嫌いがあるので、これぐらいがいいのでしょう。あまりに楽勝過ぎるのもなんだと思います。

年度があらたまったからというわけでもないのでしょうが、最終回を迎える漫画が結構あって、しかも好きで読んでいたものが多かったためにちょっと寂しいなあという気分であります。けれどこうしたことも雑誌の新陳代謝でありますから、むやみに寂しがるというのもよくないことでありましょう。というわけで『

年度があらたまったからというわけでもないのでしょうが、最終回を迎える漫画が結構あって、しかも好きで読んでいたものが多かったためにちょっと寂しいなあという気分であります。けれどこうしたことも雑誌の新陳代謝でありますから、むやみに寂しがるというのもよくないことでありましょう。というわけで『 岬下部せすなは、かわいらしいキャラクターとほのぼのとした雰囲気持った漫画を描くのに非常に長けた人で、『ふーすてっぷ』などはまさしくその本領の発揮されたというにふさわしい仕上がりであろうかと思います。内容はというと、社会から隔絶した環境に育った少女の更生もの。一口に説明してしまうと重く痛ましい設定でありますが、けれどこの作者独特のあたりの柔らかさはそうした暗さを払拭するに充分で、読んで得られる感触といえばむしろ人と人が出会い、交流を深めるというのはどういうことであるのかを再確認させるような、暖かで静かに染みる成長ものでありました。ヒロインは、闇の組織にて暗殺者となるべく育てられた風。外の世界を知らずに育った彼女は、組織から助け出された後、児童養護施設に入所し、自分の人生を取り戻すべく少しずつ歩みを進めていくのですが、その急がず着実に歩を進める様、それがよかったと思うのですね。

岬下部せすなは、かわいらしいキャラクターとほのぼのとした雰囲気持った漫画を描くのに非常に長けた人で、『ふーすてっぷ』などはまさしくその本領の発揮されたというにふさわしい仕上がりであろうかと思います。内容はというと、社会から隔絶した環境に育った少女の更生もの。一口に説明してしまうと重く痛ましい設定でありますが、けれどこの作者独特のあたりの柔らかさはそうした暗さを払拭するに充分で、読んで得られる感触といえばむしろ人と人が出会い、交流を深めるというのはどういうことであるのかを再確認させるような、暖かで静かに染みる成長ものでありました。ヒロインは、闇の組織にて暗殺者となるべく育てられた風。外の世界を知らずに育った彼女は、組織から助け出された後、児童養護施設に入所し、自分の人生を取り戻すべく少しずつ歩みを進めていくのですが、その急がず着実に歩を進める様、それがよかったと思うのですね。 辻灯子の新作が本になって、私は相も変わらず喜ぶんだけど、でもなあ、これちょっと人には勧めにくいんです。いや、面白くないわけじゃない、面白いんですけれど、それもべらぼうに面白いのですけれども、人を選ぶんじゃないのかと、そのように思うところが非常にあるのです。『帝都雪月花』、副題に「昭和怪異始末記」とつけて、昭和の頭ころの風俗をたんまり盛り込んで、怪異コメディをやってみる、そういう漫画です。年代は、おそらく昭和一桁くらいでしょうか。ヒロイン和佳さんが

辻灯子の新作が本になって、私は相も変わらず喜ぶんだけど、でもなあ、これちょっと人には勧めにくいんです。いや、面白くないわけじゃない、面白いんですけれど、それもべらぼうに面白いのですけれども、人を選ぶんじゃないのかと、そのように思うところが非常にあるのです。『帝都雪月花』、副題に「昭和怪異始末記」とつけて、昭和の頭ころの風俗をたんまり盛り込んで、怪異コメディをやってみる、そういう漫画です。年代は、おそらく昭和一桁くらいでしょうか。ヒロイン和佳さんが

『

『

皆川亮二は今『イブニング』で描いていたんですね。まったくもって知りませんでした。私にとって皆川亮二は、『

皆川亮二は今『イブニング』で描いていたんですね。まったくもって知りませんでした。私にとって皆川亮二は、『

私がいったんこの漫画を見送ったのは、

私がいったんこの漫画を見送ったのは、 多重人格もので続けます。とはいっても今回はずいぶん色味が違い、多重人格に翻弄される話でなく、もうひとつの人格を作ることで自己を守ろうとした少女の話ですね。と、こうして書くと、取り上げ方が非常に教科書的というか、多重人格障碍 — 解離性同一性障碍の生じるとされる要因に対し非常に素直であることが諒解されるのではないかと思います。こうした点、説明される理由に対し素直であるところなどは、どうも陽気婢という人のらしさを感じてしまうのですが、筋立てに対し説明できるところは説明したい性分であるというか、あるいは逆に、描き出す前にクリアにできる範囲は全部押さえておきたい性分というか、そういうのが感じられるように思うのです。だから読後に不安な気分やもやもやとした不可解は残りにくく、そういうところは

多重人格もので続けます。とはいっても今回はずいぶん色味が違い、多重人格に翻弄される話でなく、もうひとつの人格を作ることで自己を守ろうとした少女の話ですね。と、こうして書くと、取り上げ方が非常に教科書的というか、多重人格障碍 — 解離性同一性障碍の生じるとされる要因に対し非常に素直であることが諒解されるのではないかと思います。こうした点、説明される理由に対し素直であるところなどは、どうも陽気婢という人のらしさを感じてしまうのですが、筋立てに対し説明できるところは説明したい性分であるというか、あるいは逆に、描き出す前にクリアにできる範囲は全部押さえておきたい性分というか、そういうのが感じられるように思うのです。だから読後に不安な気分やもやもやとした不可解は残りにくく、そういうところは ボマーンの単行本が『

ボマーンの単行本が『 NHKは甲野善紀氏がお好きであるのか、人間講座に出演されていたり、あるいは福祉系の番組に出ていらしたり、さらには

NHKは甲野善紀氏がお好きであるのか、人間講座に出演されていたり、あるいは福祉系の番組に出ていらしたり、さらには

『

『 先日『

先日『

『

『

『てんぷら』というタイトルは、

『てんぷら』というタイトルは、 連日四コマ漫画というのもどうかと思われたものですから、ここで箸休め、『宇宙の戦士』について書いてみようと思います。1959年に発表され、古典SFとして認知されているこの小説について私が知っていたことといったら、『

連日四コマ漫画というのもどうかと思われたものですから、ここで箸休め、『宇宙の戦士』について書いてみようと思います。1959年に発表され、古典SFとして認知されているこの小説について私が知っていたことといったら、『 人生において、確かに根性というのは必要であるかも知れないなあ、なんて思うことがありまして、したたかさって言い換えてもよいかと思うのですけれど、ちょっとやそっとの失敗で挫折してしまわないような、これだと思ったものにはしっかりと食らいついていくような、そういう気概は必要なんじゃないかなと思うことがあったんですね。いや、私のことじゃない、いや私も実際そうなんだけれど。というようなわけで、今日は『ももこんティーチャー』です。お嬢様家庭教師育成派遣センターからやってきたプロ家庭教師、松坂もも子が主人公だ。いや、違うか。主役は三郎だわなあ。なにをやっても駄目だと思っている、その気概がすでに駄目な少年であります。

人生において、確かに根性というのは必要であるかも知れないなあ、なんて思うことがありまして、したたかさって言い換えてもよいかと思うのですけれど、ちょっとやそっとの失敗で挫折してしまわないような、これだと思ったものにはしっかりと食らいついていくような、そういう気概は必要なんじゃないかなと思うことがあったんですね。いや、私のことじゃない、いや私も実際そうなんだけれど。というようなわけで、今日は『ももこんティーチャー』です。お嬢様家庭教師育成派遣センターからやってきたプロ家庭教師、松坂もも子が主人公だ。いや、違うか。主役は三郎だわなあ。なにをやっても駄目だと思っている、その気概がすでに駄目な少年であります。 一年くらい前の記事です。実はこっそり『ヒントでみんと!』にまつわる文章を公開していましてね、それはいったいなにかといいますと、『

一年くらい前の記事です。実はこっそり『ヒントでみんと!』にまつわる文章を公開していましてね、それはいったいなにかといいますと、『 だいぶ前の話であります。『頭脳派FC☆』という漫画がありまして、私が購読する四コマ誌の数を一気に拡大させた時期に連載されていたのですが、それはつまり、その当時の四コマを巡る状況、連載されていた漫画や雑誌の雰囲気もろもろ含めて、好きだったといってしまってよいのではないかと思います。多少粗削りな時代というとおかしいけれど、四コマを幅広く展開するための足がかりを求めて、探り探りジャンルや表現、作家の開拓がなされていた、そういう時期であったんじゃないかと私には思われて、そうか、だからか、というのは、私は伸びゆく過渡期にあるものが好きなんです。そして同時に、ゆったりとして流れる、そんな四コマの時間に安らぎを見出していたのかも知れません。その頃の四コマ漫画は、少なくとも私には新鮮で、それでいて懐かしい — 、矛盾するようだけど、そういうわくわくとした楽しみをともに落ち着ける空間であったのです。

だいぶ前の話であります。『頭脳派FC☆』という漫画がありまして、私が購読する四コマ誌の数を一気に拡大させた時期に連載されていたのですが、それはつまり、その当時の四コマを巡る状況、連載されていた漫画や雑誌の雰囲気もろもろ含めて、好きだったといってしまってよいのではないかと思います。多少粗削りな時代というとおかしいけれど、四コマを幅広く展開するための足がかりを求めて、探り探りジャンルや表現、作家の開拓がなされていた、そういう時期であったんじゃないかと私には思われて、そうか、だからか、というのは、私は伸びゆく過渡期にあるものが好きなんです。そして同時に、ゆったりとして流れる、そんな四コマの時間に安らぎを見出していたのかも知れません。その頃の四コマ漫画は、少なくとも私には新鮮で、それでいて懐かしい — 、矛盾するようだけど、そういうわくわくとした楽しみをともに落ち着ける空間であったのです。 私は今まで漢字についてどうこう書いてある本を結構いろいろ読んできたつもりなのだけれど、それでもまだ読み足りないらしく、書店でそういう本を見かけるとついつい欲しくなってしまうのですよ。阿辻哲次の『漢字を楽しむ』もまさにそうした本でありまして、先月だったかな? ついふらふらと買ってしまったのでありました。新書らしい読みやすさで、漢字についてのあれこれがよく書かれていて、気楽に読んで理解を深めることのできる、なかなかに面白い本でありました。内容はおおまかにいうと、読み方について、書き方について、そして漢字の持つ造語力(造字力?)とでもいいましょうか、どのように漢字というものは成り立つかについて、であります。私の興味を持っていた、あるいは理論武装をより一層確かにしようと思っていたテーマというのは、ふたつ目の書き方についてであります。書き順やとめはねについての規範、それはいったいどこに典拠があるというのか。あるいは異体字の問題。有名どころでは渡辺の辺、最近話題のトピックでは辻に代表される

私は今まで漢字についてどうこう書いてある本を結構いろいろ読んできたつもりなのだけれど、それでもまだ読み足りないらしく、書店でそういう本を見かけるとついつい欲しくなってしまうのですよ。阿辻哲次の『漢字を楽しむ』もまさにそうした本でありまして、先月だったかな? ついふらふらと買ってしまったのでありました。新書らしい読みやすさで、漢字についてのあれこれがよく書かれていて、気楽に読んで理解を深めることのできる、なかなかに面白い本でありました。内容はおおまかにいうと、読み方について、書き方について、そして漢字の持つ造語力(造字力?)とでもいいましょうか、どのように漢字というものは成り立つかについて、であります。私の興味を持っていた、あるいは理論武装をより一層確かにしようと思っていたテーマというのは、ふたつ目の書き方についてであります。書き順やとめはねについての規範、それはいったいどこに典拠があるというのか。あるいは異体字の問題。有名どころでは渡辺の辺、最近話題のトピックでは辻に代表される 『

『

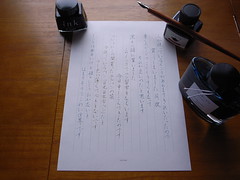

ああ、久しぶりに筆を持ちたくなっちゃったな、そんな気分であります。原因は『

ああ、久しぶりに筆を持ちたくなっちゃったな、そんな気分であります。原因は『 『

『

『

『 やっぱり私という人間は、どこか歯止めが利かないようにできているようなのです。昨年末に、迷った末に

やっぱり私という人間は、どこか歯止めが利かないようにできているようなのです。昨年末に、迷った末に