今、少しずつ自室の片づけをしているのですが、そうしたら結構懐かしいものが出てきましてね、今日見付けたのは『電撃大王』。なんでこれが懐かしいかといいますと、『あずまんが大王』の最終話が収録されているやつなんです。読者全員サービスがあったんですよ。『サクラ大戦』と同時上映されたショートムービーのDVDが手に入るって話を聞いて、どうだろう微妙かなあとは思ったんですが、けど最終話収録の雑誌を持つのも悪くないと思ったものだから購入、全プレにも応募したのでした。こうして振り返ると、私は『あずまんが大王』好きだったんだなあって今更ながらに思います。ちゃんと、全巻きれいに揃えて残してますからね、2セット。2セット!? ええ、2セット。なんか私、変なこといってるかなあ。好きな漫画が2セットあるのは、そんなにおかしな話じゃないですよ。

今、少しずつ自室の片づけをしているのですが、そうしたら結構懐かしいものが出てきましてね、今日見付けたのは『電撃大王』。なんでこれが懐かしいかといいますと、『あずまんが大王』の最終話が収録されているやつなんです。読者全員サービスがあったんですよ。『サクラ大戦』と同時上映されたショートムービーのDVDが手に入るって話を聞いて、どうだろう微妙かなあとは思ったんですが、けど最終話収録の雑誌を持つのも悪くないと思ったものだから購入、全プレにも応募したのでした。こうして振り返ると、私は『あずまんが大王』好きだったんだなあって今更ながらに思います。ちゃんと、全巻きれいに揃えて残してますからね、2セット。2セット!? ええ、2セット。なんか私、変なこといってるかなあ。好きな漫画が2セットあるのは、そんなにおかしな話じゃないですよ。

冗談はさておき、『あずまんが大王』最終話収録の雑誌見てたらですね、連載は終わるけどゲームで会えるよ! みたいなのりで『あずまんがドンジャラ大王』が宣伝うたれてまして、あっはっはっ、『ドンジャラ大王』だよ。懐かしい。あのちょっと地雷系のゲーム。クソゲーとまではいわないけれど、これが『あずまんが大王』じゃなかったら絶対買ってなかったぜ、というような類い。あれ、2002年発売だったのかあ。今から5年前。初回限定だったっけ? ドンジャラの牌を貰ったことも懐かしい。私はちよちゃんの7を貰って、えーっ、ゆかりちゃんがよかったなあなんて、ちよファンに殴られそうなこと思ったりしたのですが、けど今となれば、主役(だったと思うんだけど)のゆかりちゃんではなく、『あずまんが大王』の顔ともいえるちよちゃんだったというのは、むしろ逆によかったかななんて思います。いや、多分どの牌だったとしても、よかったって思ったろうと思うんです。

冗談はさておき、『あずまんが大王』最終話収録の雑誌見てたらですね、連載は終わるけどゲームで会えるよ! みたいなのりで『あずまんがドンジャラ大王』が宣伝うたれてまして、あっはっはっ、『ドンジャラ大王』だよ。懐かしい。あのちょっと地雷系のゲーム。クソゲーとまではいわないけれど、これが『あずまんが大王』じゃなかったら絶対買ってなかったぜ、というような類い。あれ、2002年発売だったのかあ。今から5年前。初回限定だったっけ? ドンジャラの牌を貰ったことも懐かしい。私はちよちゃんの7を貰って、えーっ、ゆかりちゃんがよかったなあなんて、ちよファンに殴られそうなこと思ったりしたのですが、けど今となれば、主役(だったと思うんだけど)のゆかりちゃんではなく、『あずまんが大王』の顔ともいえるちよちゃんだったというのは、むしろ逆によかったかななんて思います。いや、多分どの牌だったとしても、よかったって思ったろうと思うんです。

『あずまんがドンジャラ大王』は、あの簡易麻雀であるドンジャラを『あずまんが大王』キャラでやるというゲームで、けど残念なのは対戦ができないことですね。仕方ないんです。ドンジャラだとどうしても手牌が見えてしまうし、ハードもPlayStation、ネット対戦なんて無理でした。だから、もっと一人遊びに特化されたもので作られてたら印象も違ったと思うんです。あるいは、当時にNintendo DSのようなハードがあったらと思います。通信対戦ですよ。WiFiでもいいし、ワイヤレス対戦でもいいし。ダウンロードに対応とかしてたら最高よね。けど、こうしたキャラものはどうしても一発勝負だから、DS版なんて一生待ってても出ることはないわけで、残念だなあって思います。

ゲームとしては非常に残念なできだった『ドンジャラ大王』ですけど、記念物としてはまあまあだったかなって思います。たまには思い出して、ちょこっと遊んでみてもいいかも。やり込み要素がないってことは、ちょこっと遊ぶには最適ということだろうと思いますから。漫画読んで、ちょっと遊んで、当時思い出して、ああやっぱり好きだわって、この漫画が、この漫画の登場人物たちが、本当に好きだわって思う。そんなきっかけになってくれるとしたら、このゲームもそんなに悪くないなって思えますから不思議です。

この間、映画にかこつけて

この間、映画にかこつけて 書店での衝動買い、といいたいところですが、実はちょっと迷ったんです。タイトルに『アーマード・コア』。フロム・ソフトウェアの誇る

書店での衝動買い、といいたいところですが、実はちょっと迷ったんです。タイトルに『アーマード・コア』。フロム・ソフトウェアの誇る

友人が日記で『姫ちゃんのリボン』にふれていて、あー、今『姫ちゃんのリボン』読んでんだ、なんて思ってちょっと懐かしくなってしまったのでした。『姫ちゃんのリボン』は集英社の少女向け月刊誌『りぼん』にて連載されていた漫画で、けどその知名度を一気に押し広げたのは、テレビにて展開されたアニメでしょう。ええ、見てましたよ。関西ではテレビ大阪とKBS京都の二局で放送されていて、私のうちでは両方入るから、時間差おきながら両方見ていました。そして、画質がちょっとでもいいほうをと思ってKBSを録画してたのですが……、一度オープニングが二度放送されるという放送事故がありましてね、内容はもうめちゃくちゃ! その後テレビ大阪が朝に前後編にわけて帯放送をしてくれたのでそれで補完したりしましたっけ。そんなわけで、私のうちには『姫ちゃんのリボン』の録画は二系統残っています。

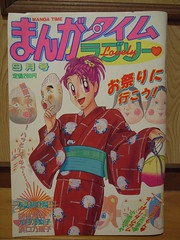

友人が日記で『姫ちゃんのリボン』にふれていて、あー、今『姫ちゃんのリボン』読んでんだ、なんて思ってちょっと懐かしくなってしまったのでした。『姫ちゃんのリボン』は集英社の少女向け月刊誌『りぼん』にて連載されていた漫画で、けどその知名度を一気に押し広げたのは、テレビにて展開されたアニメでしょう。ええ、見てましたよ。関西ではテレビ大阪とKBS京都の二局で放送されていて、私のうちでは両方入るから、時間差おきながら両方見ていました。そして、画質がちょっとでもいいほうをと思ってKBSを録画してたのですが……、一度オープニングが二度放送されるという放送事故がありましてね、内容はもうめちゃくちゃ! その後テレビ大阪が朝に前後編にわけて帯放送をしてくれたのでそれで補完したりしましたっけ。そんなわけで、私のうちには『姫ちゃんのリボン』の録画は二系統残っています。 本日『まんがタイムラブリー』、購入いたしました。9月号。先日いっていましたね。私のはじめて購入した四コマ漫画誌は『まんがタイムラブリー』

本日『まんがタイムラブリー』、購入いたしました。9月号。先日いっていましたね。私のはじめて購入した四コマ漫画誌は『まんがタイムラブリー』

私と四コマ漫画について語ろうというなら、絶対に外していけない作家がいます。それは誰かといいますと — 、植田まさしなんですね。植田まさしを御存じの方は少なくないと思うのですが、ほら四コマ漫画なんて普段読まないけど、植田まさしなら知ってるっていう人は結構いらっしゃいますから。有名どころは『

私と四コマ漫画について語ろうというなら、絶対に外していけない作家がいます。それは誰かといいますと — 、植田まさしなんですね。植田まさしを御存じの方は少なくないと思うのですが、ほら四コマ漫画なんて普段読まないけど、植田まさしなら知ってるっていう人は結構いらっしゃいますから。有名どころは『 『

『 こんなかわいいおぜうさんが妻ならどんなにか毎日楽しいことだらう。いや、駄目かな? 私は背丈はあるけど(180cm)心が狭いからな、もしかしたら自由奔放なまきちゃんにはたえられないかも知れない……。なんてこと真面目ぶってしゃべるのも馬鹿馬鹿しい限りですが、けれど『だてまき。』に出てくるまきちゃんが可愛いのはもうどうしようもないことで、伊達まき、身長145cm。この人がヒロイン(ってのもなんかしっくりしない感じだけど)。そして登場人物はもう一人いて、まきちゃんの夫の伊達マサムネさん。この人身長185cm。そう、『だてまき。』は四コマにおいて一種ジャンルといってもよい身長差カップルものであります。それも男が長身という素直なタイプ。しかし、特筆すべきは登場人物であろうかと思われます。このふたりしか出てこないのですよ。本当に、このふたりで漫画が展開されていくのです。

こんなかわいいおぜうさんが妻ならどんなにか毎日楽しいことだらう。いや、駄目かな? 私は背丈はあるけど(180cm)心が狭いからな、もしかしたら自由奔放なまきちゃんにはたえられないかも知れない……。なんてこと真面目ぶってしゃべるのも馬鹿馬鹿しい限りですが、けれど『だてまき。』に出てくるまきちゃんが可愛いのはもうどうしようもないことで、伊達まき、身長145cm。この人がヒロイン(ってのもなんかしっくりしない感じだけど)。そして登場人物はもう一人いて、まきちゃんの夫の伊達マサムネさん。この人身長185cm。そう、『だてまき。』は四コマにおいて一種ジャンルといってもよい身長差カップルものであります。それも男が長身という素直なタイプ。しかし、特筆すべきは登場人物であろうかと思われます。このふたりしか出てこないのですよ。本当に、このふたりで漫画が展開されていくのです。

『

『

この土日は『コブラ』を読んで終わったような、そんな気がします。『コブラ』というのは、漫画読みには説明不要でしょう、寺沢武一のデビュー作にして出世作。1977年に週刊少年ジャンプにて連載が開始され、すなわち今年で三十周年。これだけでもう驚きですが、さらに驚くべきは、この漫画がまだ終わっていないということ。今もなお新作が描き続けられているのだそうですね。驚異的な息の長さは、それだけ『コブラ』という作品が愛されているという証拠なのだと思います。作者に、そして読者に愛されて、その結果、判型を変え出版社も変え、膨大な数の単行本がリリース。もちろん、今だって新品で購入可能ときています。本当、これはすごいことだと思います。出版され続けることもそうなら、読者に愛され続けているという、そこが本当にすごいと思います。

この土日は『コブラ』を読んで終わったような、そんな気がします。『コブラ』というのは、漫画読みには説明不要でしょう、寺沢武一のデビュー作にして出世作。1977年に週刊少年ジャンプにて連載が開始され、すなわち今年で三十周年。これだけでもう驚きですが、さらに驚くべきは、この漫画がまだ終わっていないということ。今もなお新作が描き続けられているのだそうですね。驚異的な息の長さは、それだけ『コブラ』という作品が愛されているという証拠なのだと思います。作者に、そして読者に愛されて、その結果、判型を変え出版社も変え、膨大な数の単行本がリリース。もちろん、今だって新品で購入可能ときています。本当、これはすごいことだと思います。出版され続けることもそうなら、読者に愛され続けているという、そこが本当にすごいと思います。 子供の頃に見ていたアニメ『トランスフォーマー』が実写映画になったんだそうで、監督はスティーブン・スピルバーグ。けれども私は、監督がどうこういうの関係なしに、とにかく見にいきたくって仕方がないのですよ。テレビを見ていたらどうしても目に留まってしまうコマーシャル。車が、重機が、戦闘機が次々と変形してロボットになる。この変形ってところだけでもう興奮してしまえるのが私という人間なんですね、実は。変形するロボットってかっこいいと思います。それも現実に存在するものをベースにして、そこから人型のロボットになるというのがいい。昔、私が子供だった頃は、変形と一口にいっても結構無理矢理なものがあって、変形したはいいけど腕も足も曲がらなくて立ちっぱなしとか、プロポーションも変だとか、けれど今はなんだか違うみたいですよね。なによりもかっこいいわ。これはやっぱり技術の進歩ってやつなのかなあ。そりゃたまには残念なものもありますけど、オプテイマスプライムなんか見ると、素直にかっこいいなあと思いますから。

子供の頃に見ていたアニメ『トランスフォーマー』が実写映画になったんだそうで、監督はスティーブン・スピルバーグ。けれども私は、監督がどうこういうの関係なしに、とにかく見にいきたくって仕方がないのですよ。テレビを見ていたらどうしても目に留まってしまうコマーシャル。車が、重機が、戦闘機が次々と変形してロボットになる。この変形ってところだけでもう興奮してしまえるのが私という人間なんですね、実は。変形するロボットってかっこいいと思います。それも現実に存在するものをベースにして、そこから人型のロボットになるというのがいい。昔、私が子供だった頃は、変形と一口にいっても結構無理矢理なものがあって、変形したはいいけど腕も足も曲がらなくて立ちっぱなしとか、プロポーションも変だとか、けれど今はなんだか違うみたいですよね。なによりもかっこいいわ。これはやっぱり技術の進歩ってやつなのかなあ。そりゃたまには残念なものもありますけど、オプテイマスプライムなんか見ると、素直にかっこいいなあと思いますから。 貿易会社勤務のジョンソンは実に平凡なサラリーマン。同じことの繰り返される毎日に嫌気が差している、そんな男であったのですが、ある日メイドロボにいわれるままに訪れたトリップ・ムービー — 望みの夢を見せるという人気のアトラクションをきっかけに、失われた記憶を取り戻したのだった! それはかつての自分が宇宙をまたにかけて大活躍していた宇宙海賊であったという記憶だ! って、海賊じゃ『トータル・リコール』じゃないじゃん。ええ、このあらすじは寺沢武一の人気コミック『

貿易会社勤務のジョンソンは実に平凡なサラリーマン。同じことの繰り返される毎日に嫌気が差している、そんな男であったのですが、ある日メイドロボにいわれるままに訪れたトリップ・ムービー — 望みの夢を見せるという人気のアトラクションをきっかけに、失われた記憶を取り戻したのだった! それはかつての自分が宇宙をまたにかけて大活躍していた宇宙海賊であったという記憶だ! って、海賊じゃ『トータル・リコール』じゃないじゃん。ええ、このあらすじは寺沢武一の人気コミック『

先日、

先日、